はじめに:電動バイクはいつから存在するのか?

静かで環境に優しい乗り物として、今まさに注目を集めている電動バイク。街中でも見かける機会が増え、未来の乗り物というイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、その歴史が、実はガソリンで走るバイクと同じくらい古いという事実は、あまり知られていないのではないでしょうか。電動バイクの物語は、私たちが想像するよりもずっと昔、100年以上も前に始まっていたのです。この長い歴史の中には、輝かしい発明と、時代の波に飲まれた長い停滞の時期がありました。現代に至るまでの、知られざる電動バイクの進化の道のりを一緒にたどってみましょう。

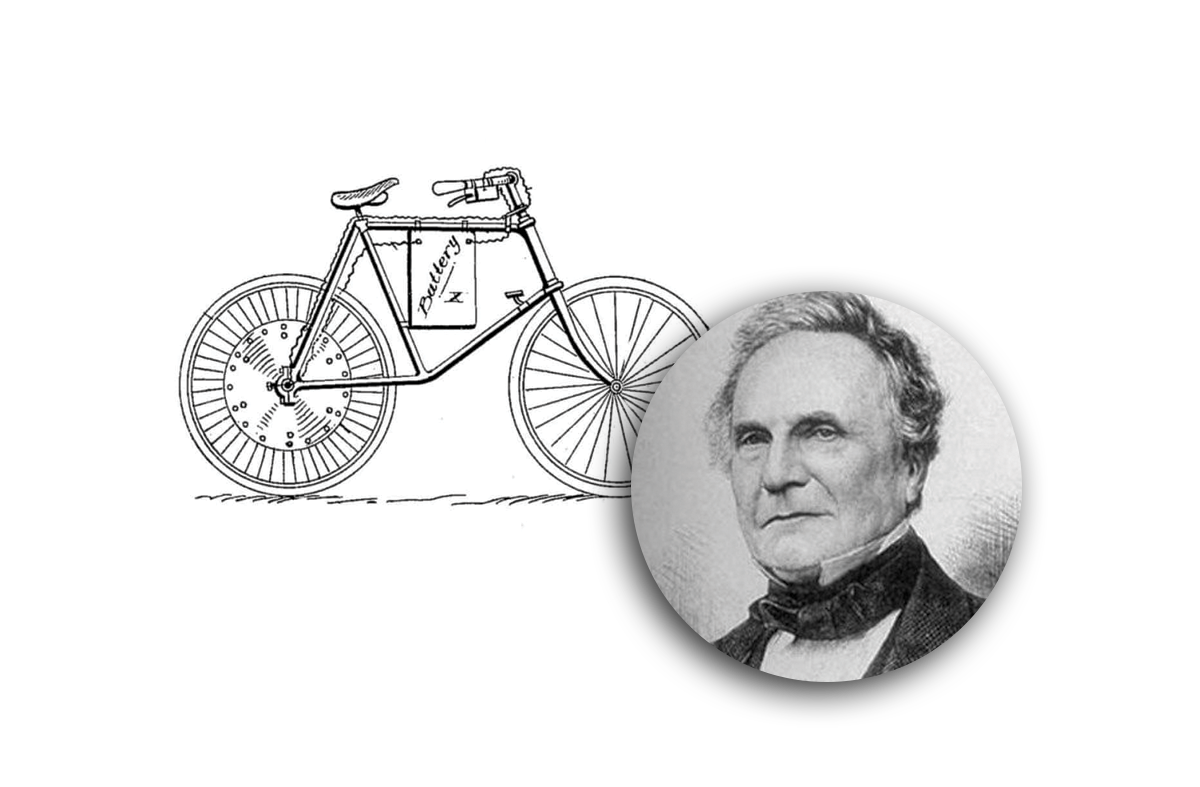

電動バイクの夜明け:19世紀末の誕生と最初のモデル

電動バイクのアイデアが初めて形になったのは、なんと19世紀の終わり頃です。記録に残る最初期の電動バイクに関する特許は、1890年代にアメリカやヨーロッパでいくつか申請されています。その中でも特に有名ないくつかの例が存在します。例えば、1895年にアメリカのオグデン・ボルトン・ジュニアが取得した特許は、自転車の後輪のハブ部分にモーターを直接取り付けるという、現代の電動アシスト自転車にも通じる画期的な仕組みでした。この時代、ガソリンエンジンもまだ開発されたばかりで、蒸気機関、電気、ガソリンが未来の動力源としてしのぎを削っていました。電気はクリーンで静かという利点があり、乗り物の動力として大きな期待を寄せられていたのです。

ガソリンバイクの台頭と電動バイクの長い冬の時代

20世紀に入ると、乗り物の世界の勢力図は大きく変わります。ガソリンエンジンの技術が急速に進歩し、小型で高出力、そしてなにより長い距離を走れるようになりました。フォード・モーターが生み出したT型フォードが自動車の大衆化を推し進めたように、バイクの世界でもガソリンエンジンが主流の座を確固たるものにしていきます。力強いエンジン音とスピードは、多くの人々を魅了しました。一方で、電動バイクは動力源であるバッテリーの性能に大きな課題を抱えていました。当時のバッテリーは重く、蓄えられる電気の量もごくわずかだったのです。そのため、ガソリンバイクと競争することは難しく、電動バイクは表舞台から姿を消し、非常に長い「冬の時代」を迎えることになりました。

なぜ電動バイクは一度姿を消したのか?その理由を探る

電動バイクが一度、歴史の陰に追いやられた理由は、主にバッテリー技術の限界にありました。当時の主流だった鉛蓄電池は、非常に重くて大きいものでした。それにもかかわらず、蓄えられるエネルギーは少なく、航続距離が極端に短かったのです。ほんの少し走っただけで、また長い時間をかけて充電する必要がありました。さらに、ガソリンスタンドのように気軽にエネルギーを補給できる充電インフラも全く存在しませんでした。対するガソリンバイクは、軽量でパワフルなエンジンを持ち、どこでも手軽に燃料を補給できます。この利便性と性能の圧倒的な差が、電動バイクの普及を阻む大きな壁となったのです。静かでクリーンという長所だけでは、この大きな壁を乗り越えることはできませんでした。

復活の兆し:1970年代のオイルショックと環境問題

長い間忘れ去られていた電動バイクに、再び光が当たり始めたのは1970年代のことでした。きっかけは、世界を襲った二度のオイルショックです。(注釈:オイルショックとは、中東の戦争などが原因で石油の価格が急激に高騰し、世界経済が混乱した出来事)この出来事によって、人々は石油というエネルギー源に頼りすぎることのリスクを痛感しました。そして、石油に代わる新しいエネルギー源の必要性が叫ばれるようになります。時を同じくして、自動車の排気ガスによる大気汚染が深刻な社会問題として認識され始めました。こうした背景から、排気ガスを出さないクリーンな乗り物として、電動バイクに再び注目が集まったのです。この時期、アメリカのSolo Electraのように、いくつかの企業や発明家が新しい時代の電動バイクの開発に挑戦し始めました。それは、長い冬の時代の終わりを告げる、小さな春の兆しでした。

技術革新が道を拓く:バッテリーとモーターの進化

1990年代以降、電動バイク復活の動きは技術革新によって一気に加速します。その最大の原動力となったのが、バッテリー技術の劇的な進化でした。それまでの鉛蓄電池やニッケルカドミウム電池に代わり、小型で軽く、たくさんのエネルギーを蓄えられるリチウムイオン電池が登場したのです。(注釈:リチウムイオン電池とは、スマートフォンやノートパソコンなど、現代の様々な電子機器で使われている充電式の電池)この新しい電池の登場により、電動バイクの航続距離は飛躍的に延びました。同時に、モーターの技術も大きく進歩します。より小さく、よりパワフルで、エネルギー効率の良いモーターが開発されたことで、電動バイクはガソリンバイクに匹敵するほどの走行性能を手に入れることができるようになったのです。この二つの技術革新が、現代の電動バイクの基礎を築きました。

日本のメーカーが果たした役割と初期の市販モデル

電動バイクの歴史において、日本のメーカーも非常に重要な役割を果たしてきました。特に1990年代には、環境問題への意識の高まりを背景に、大手バイクメーカーが電動スクーターの開発に本格的に乗り出します。ホンダは1994年に「CUV ES」をリース販売し、官公庁などで使用されました。これは、実用的な電動バイクの可能性を社会に示す大きな一歩でした。また、ヤマハも2002年に「パッソル」を発売し、個人向け電動スクーター市場を切り拓きました。これらの初期モデルは、航続距離や価格の面でまだ課題も多く、爆発的なヒットとはなりませんでした。しかし、日本のメーカーが積み重ねた開発のノウハウや挑戦が、その後の電動バイクの発展に大きく貢献したことは間違いありません。

現代の電動バイク:多様化するモデルと性能の飛躍

21世紀に入り、電動バイクの世界はかつてないほどの盛り上がりを見せています。2007年には高速走行可能な大型電動スクーター「Vectrix VX-1」が登場し、世界に衝撃を与えました。その後、アメリカの「ゼロモーターサイクルズ」のような新興企業が、パワフルなスポーツタイプの電動バイクを次々と発表し、市場を牽引します。2019年には伝統的な大手メーカーであるハーレーダビッドソンも、本格的な電動モデル「ライブワイヤー」を発売。業界全体が電動化へ大きく舵を切る象徴的な出来事となりました。また、台湾の「Gogoro」はバッテリー交換ステーションという新しい仕組みを普及させ、都市部での利便性を飛躍的に高めています。日本メーカーもホンダの「PCX ELECTRIC」やヤマハの「E-Vino」など、実用的なモデルを市場に投入し続けています。現在では、日常の足となる便利なスクーターから、趣味性を満たす大型のスポーツモデルまで、実に多様なモデルが登場し、電動バイクはもはや特別な乗り物ではなく、実用的な選択肢の一つとなったのです。

電動バイクが解決する課題と私たちの未来

電動バイクが急速に普及し始めている背景には、私たちが直面している様々な社会課題があります。最も大きなものは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出削減です。ガソリンを燃やさない電動バイクは、走行中に排気ガスを一切出しません。また、都市部における騒音問題の解決にも貢献します。早朝や深夜でも、静かな電動バイクなら周囲に気兼ねなく移動できます。さらに、ガソリン価格の変動に左右されないため、経済的なメリットも大きいと言えるでしょう。静かでクリーン、そして経済的な電動バイクは、私たちの移動をより快適で持続可能なものに変えていく大きな可能性を秘めています。未来の都市では、電動バイクが当たり前の移動手段になっているかもしれません。

まとめ:100年の時を経て花開いた電動バイクのこれから

19世紀末に産声を上げてから、ガソリンバイクの影で長い停滞の時代を経験し、そして技術革新と社会の変化を追い風に見事な復活を遂げた電動バイク。その歴史は、決して平坦な道のりではありませんでした。しかし、多くの人々の情熱と挑戦によって、電動バイクは100年以上の時を経て、今まさに本格的な普及期を迎えようとしています。バッテリーのさらなる高性能化や充電時間の短縮、より手頃な価格のモデルの登場など、これからの進化にも大きな期待が寄せられています。電動バイクの歴史を知ることは、これからの乗り物と社会の未来を考える上で、きっと新しい視点を与えてくれるはずです。